自筆証書遺言について

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で全文を記載し、署名・押印する遺言書の形式です。手軽に作成できる反面、法律で定められた要件を満たさないと無効となる可能性があります。以下に、司法書士の視点から実務的なポイントを交えて、自筆証書遺言の作成方法を詳しく解説します。

(1)全文の自書

遺言者は、遺言の全文を自ら手書きする必要があります。パソコンやタイプライターで作成したもの、他人による代筆は無効となります。これは、遺言の真正性を確保し、偽造や改ざんを防止するためです。ただし、2019年の民法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものや通帳のコピーなどを添付することが認められています。この場合、各ページに署名・押印が必要です。

(実務上のポイント)

財産目録をパソコン等で作成する際は、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付すると、相続手続が円滑に進みます。

財産目録の各ページには、必ず署名・押印を忘れないよう注意してください。

(2)日付の記載

遺言書には、作成した日付を具体的に記載する必要があります。「令和○年○月○日」や「2025年3月1日」のように、年月日を特定してください。「○月吉日」など曖昧な表記は無効となる可能性があります。日付の記載は、遺言の効力発生日や複数の遺言書が存在する場合の優劣を判断するために重要です。

(実務上のポイント)

和暦・西暦のいずれでも構いませんが、統一性を持たせると良いでしょう。

日付は必ず遺言者自身が手書きし、訂正がないよう注意してください。

(3)氏名の記載

遺言者の氏名を自署することが求められます。戸籍上の氏名をフルネームで記載することが望ましいですが、通称や雅号でも本人と特定できれば有効とされる場合があります。しかし、戸籍上の氏名を使用することで、後々の紛争を避けることができます。

(実務上のポイント)

氏名の前に住所を記載すると、本人の特定がより確実になります。

署名は読みやすく丁寧に書くことで、無用な誤解を避けることができます。

(4)押印

遺言書には、署名の後に押印が必要です。印鑑の種類に制限はなく、実印でなくても構いませんが、長期間の保管を考慮すると、朱肉を使用する実印や認印が適しています。スタンプ式の印鑑や拇印は、後々の証明力に欠ける可能性があるため、避けた方が無難です。

(実務上のポイント)

押印が不鮮明にならないよう、しっかりと押してください。

遺言書を訂正する際には、後日の争いを防ぐため、署名欄に押印したものと同じ印鑑で押印するようにしましょう。

(5)訂正方法

遺言書作成中に誤りがあった場合、訂正には法定の方式があります。具体的には、訂正箇所を二重線で抹消し、訂正内容を明記した上で、その箇所に署名し、押印します。この手続を怠ると、訂正部分が無効とされる可能性があります。

(実務上のポイント)

訂正が多い場合は、新たに遺言書を作成し直すことを検討してください。

訂正箇所の近くに署名・押印を行い、遺言者自身が訂正したことを明確に示すことが重要です。

(6)用紙・筆記具の選択

遺言書の用紙や筆記具に特別な指定はありませんが、長期間の保管を考慮して、耐久性のある用紙と消えにくいインクの筆記具を選ぶことが推奨されます。鉛筆や消せるペンは避け、ボールペンや万年筆を使用すると良いでしょう。

(実務上のポイント)

用紙は上質紙や和紙など、劣化しにくいものを選んでください。

筆記具は黒インクのものを使用し、公式な文書としての体裁を整えます。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は、遺言者が自ら作成するため、作成後の保管方法が極めて重要です。適切な保管を行わないと、紛失や改ざん、相続人への未通知といったリスクが生じる可能性があります。以下に、司法書士の視点から実務的な保管方法とその注意点を解説します。

(1)自宅での保管

最も手軽な方法は、自宅で遺言書を保管することです。しかし、この方法には以下のリスクが伴います。

紛失や破損:火災や災害、誤って廃棄してしまう可能性があります。

改ざんの危険:遺言内容を不利益と感じる者が、遺言書を改ざん又は破棄するおそれがあります。

発見されない可能性:遺言者の死後、遺言書の存在や保管場所が相続人に知られず、遺言が執行されないことがあります。

(実務上のポイント)

遺言書を自宅で保管する場合、防火・防水性の高い金庫に保管し、信頼できる人物に保管場所を伝えておくことが重要です。

遺言書の存在を公正証書などで第三者に証明してもらう方法も検討してください。

(2)信頼できる第三者への預託

司法書士などの専門家、または信託銀行に遺言書を預ける方法です。これにより、紛失や改ざんのリスクを低減できますが、以下の点に注意が必要です。

費用の発生:預託に際して、手数料や管理費用がかかる場合があります。

相続人への通知:遺言者の死亡時に、確実に相続人へ遺言書の存在が伝わるよう、預託先と取り決めを行う必要があります。

(実務上のポイント)

預託契約を締結する際、遺言者の死亡時に相続人へ速やかに通知する旨を明記しておくことが重要です。

預託先の信頼性や実績を十分に確認し、適切な管理が行われることを確保してください。

(3)保管方法の選択に関する注意点

遺言書の保管方法を選択する際には、以下の点を考慮することが重要です。

遺言の内容と性質:遺言内容が複雑であったり、高額な財産が関与する場合は、専門家による保管や次に紹介する法務局による自筆証書遺言書保管制度の利用が適しています。

費用対効果:費用を抑えたい場合は、自宅保管や法務局による自筆証書遺言書保管制度が現実的ですが、安全性とのバランスを考慮してください。

相続人との関係:遺言書の存在を相続人に知らせておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

(実務上のポイント)

遺言書の内容や家族構成、財産状況に応じて、最適な保管方法を選択する。

法務局による自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は、遺言者が自ら作成する手軽な方法ですが、紛失や改ざん、相続人への未通知といったリスクが伴います。これらの課題を解決するため、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が施行され、法務局が遺言書を安全に保管するサービスを提供しています。

(1)制度の概要

この制度では、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることで、安全かつ確実に保管できます。法務局が遺言書の原本と画像データを保管するため、遺言者の死亡後、相続人等が遺言書の内容を確認できる仕組みとなっています。

(2)利用手続

遺言者本人が、以下の手順で手続を行います。

① 遺言書の作成:法律で定められた形式に従い、自筆証書遺言を作成します。

② 申請書の作成:所定の「遺言書保管申請書」に必要事項を記入します。

③ 予約:保管を希望する法務局に事前予約を行います。

④ 来庁:予約日時に遺言者本人が法務局に出向き、以下の書類を提出します。

遺言書:封をせず、そのまま提出します。

保管申請書:事前に作成したもの。

本人確認書類:顔写真付きの公的身分証明書

(マイナンバーカード、運転免許証など)。

住民票の写し等:本籍地情報が記載されたもの。

⑤ 手数料の支払い:遺言書1通につき3,900円を収入印紙で納付します。

手続完了後、法務局から「遺言書保管証」が交付されます。これは、遺言書が正式に保管されたことを証明する書類です。

(3)制度利用のメリット

安全な保管:法務局が遺言書を厳重に保管するため、紛失や改ざんのリスクが大幅に低減されます。

検認手続の不要:通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続が必要ですが、本制度を利用した場合、検認手続が不要となり、相続手続がスムーズに進みます。

相続人への通知:遺言者の死亡後、相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けると、他の相続人にも遺言書が保管されている旨が通知され、遺言の存在が確実に伝わります。

(4)注意点

内容の有効性保証はなし:法務局は遺言書の形式的な確認は行いますが、内容の有効性については保証しません。内容に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

本人の出頭が必要:保管申請は遺言者本人が直接法務局に出向く必要があり、代理人による申請や郵送での手続は認められていません。

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の安全性と相続手続の円滑化を図るための有効な手段です。適切な手続を踏むことで、遺言者の意思を確実に伝えることができます。

遺言方法の選択目安

遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットが存在します。以下では、自筆証書遺言を中心に、公正証書遺言との比較を行い、司法書士に相談する重要性について解説します。

(1)自筆証書遺言のメリット・デメリット

(メリット)

手軽さ:遺言者が自ら作成でき、費用もかからないため、思い立ったときにすぐ作成できます。

秘密保持:内容を他人に知られることなく作成可能です。

(デメリット)

形式不備のリスク:法律で定められた形式を満たしていない場合、無効となる可能性があります。

紛失・改ざんのリスク:自宅で保管する場合、紛失や第三者による改ざんの危険性があります。

検認手続の必要性:遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要となり、相続手続が遅れる可能性があります。

これらのデメリットを補うため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、安全な保管や検認手続の不要といった利点を得ることができます。

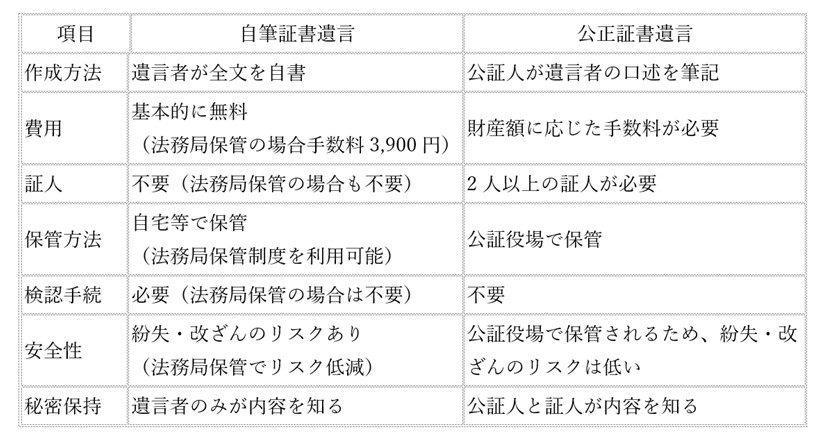

(2)公正証書遺言との比較

公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。以下に、自筆証書遺言との比較を示します。

公正証書遺言は、形式面での不備がなく、紛失や改ざんのリスクも低いため、確実性が高い方法といえます。一方で、作成時に費用や手間がかかる点がデメリットです。

(3)司法書士への相談のすすめ

遺言書の作成は、法律的な知識や手続が関わるため、専門家である司法書士への相談をおすすめします。司法書士は、相続登記や遺言書作成のプロフェッショナルであり、以下の点でサポートが可能です。

適切なアドバイス:遺言者の意向や財産状況に応じて、最適な遺言書の形式や内容を提案します。

作成支援:法律に則った遺言書の作成をサポートし、無効となるリスクを回避します。

保管方法の提案:法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用や、公正証書遺言の作成手続についても助言しま す。

相続手続の支援:遺言者の死亡後、相続登記や遺産分割手続など、相続に関する手続を円滑に進めるためのサポートを行います。

遺言書の作成は、将来の相続トラブルを未然に防ぐ重要な手段です。専門知識を持つ司法書士に相談し、確実で安心な遺言書作成を進めましょう。